Москва, ГИХЛ

441стр., 20Х14,5см.

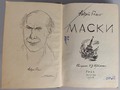

Рисунки Н.В.Кузьмина. Портрет работы В.А.Милашевского. На титульном листе пометы и вытертые печати библиотеки. В издательском коленкоровом художественно-оформленном переплете.

БЕЛЫЙ Андрей (псевдоним, настоящее имя Борис Николаевич Бугаев) [14(26).10.1880, Москва, — 8.1.1934, там же], современный писатель.

Отец его, Николай Васильевич Бугаев — выдающийся ученый, профессор математики Московского университета. В 1891 Б. поступает в частную гимназию Поливанова, где в последних классах увлекается буддизмом, браманизмом, оккультизмом, одновременно изучая литературу. Особое влияние на Б. оказывают тогда Достоевский, Ибсен, Ницше. К этому же приблизительно времени относится и его увлечение Влад. Соловьевым. Вместе с тем Б. упорно читает Канта, Милля, Спенсера. Таким образом уже с юношеских лет Белый живет как бы двойственной жизнью: художественно-мистические настроения он пытается соединить с позитивизмом, со стремлением к точным наукам. Не случайно поэтому Б. в Московском университете [1899] выбирает естественное отделение математического факультета, работает по зоологии беспозвоночных, изучает, Дарвина, Ферворна, химию, но не пропускает ни одного номера «Мира искусства», следит за Мережковским (см.). Мистицизм, Влад. Соловьев, Мережковский побеждают в Б. Дарвина и Милля.

Б. пишет стихи [1901], прозу, входит в кружок «Скорпиона», в 1903 кончает университет, сближается с московскими символистами, с Бальмонтом, с Брюсовым, позже [1905] — с Мережковским, Вяч. Ивановым, Александром Блоком. В этом же году он поступает на филологический факультет, но затем оставляет его, сотрудничает в «Весах» [1904–1909].

Б. неоднократно переживает разочарования в мистицизме, осмеивает его и в стихах и в прозе, пытается найти из него выход то в неокантианстве, то в особом народничестве, но в конце концов вновь возвращается к религиозно-мистическим учениям, которые полностью отражаются и в его произведениях. В 1910–1911 Б. путешествует по Италии, Египту, Палестине, в 1912 сходится с главой антропософов Рудольфом Штейнером, становится его учеником, фактически отходит от прежнего кружка писателей, работает над своими прозаическими вещами; в Россию возвращается в 1916.

После Октября он в московском Пролеткульте ведет занятия по теории поэзии и прозы среди молодых пролетарских писателей. В 1921 уезжает за границу, в Берлин, где живет около двух лет, сотрудничая между прочим в Горьковском журнале «Беседа»; затем возвращается вновь в Москву, поселяется в деревне и продолжает усиленно работать.

Б. как поэт написал ряд книг: «Золото в лазури» [1904], «Пепел» [1909], «Урна» [1909], «Христос воскресе» [1918], «Королевна и рыцари» [1919], «Первое свидание» [1921], «Звезда» [1922], «После разлуки» [1922].

При всем своем ритмическом своеобразии и богатстве стихи Б. менее значительны, чем его художественная проза. Начало художественной прозы Б. надо отнести к его «Симфониям» [1902], которые являются как бы переходом от стихов к прозе. Далее следуют: «Кубок метелей» [1908], двухтомный роман «Серебряный голубь» [1910], роман «Петербург» [1913–1916], лучшее произведение из всего написанного Б. ныне тщательно вновь переработанное им для нового издания «Никитинских субботников» [1928]. После «Петербурга» Б., напечатаны: «Котик Летаев», «Крещеный китаец» («Преступление Котика Летаева»), «Эпопея», наконец — роман «Москва», еще не законченный. Перу Б. принадлежит также ряд теоретических работ по вопросам теории искусства, по ритмике; им написано немало и литературно-публицистических статей. Главнейшей его теоретической работой является книга «Символизм»; должны быть также отмечены его статьи «На перевале», «Поэзия слова», «Революция и культура» и т. д... Как поэт Б. тоже индивидуален, но прозаик в нем сильней.

В стихах Б. с особой силой отразились чувства одиночества, духовной опустошенности, отчаяния, скептицизма...

«Гражданским мотивам» посвящена его книга стихов «Пепел». Критика справедливо усматривала в этой книге попытку возвратиться в известной степени к Некрасову. Некоторые из стихотворений, вошедших в «Пепел», отмечены исключительной искренностью и пафосом; к сожалению, «некрасовские» настроения в дальнейшем у Б. не получили никакого развития. Влияние Б. на современную лит-ру до сих пор остается очень сильным. Достаточно отметить Бор. Пильняка, Сергея Клычкова, Артема Веселого, — поэтов «Кузницы» первого периода. Правда, это влияние ограничивается больше формальной стороной. Из Литературной Энциклопедии, 1929-1939гг.